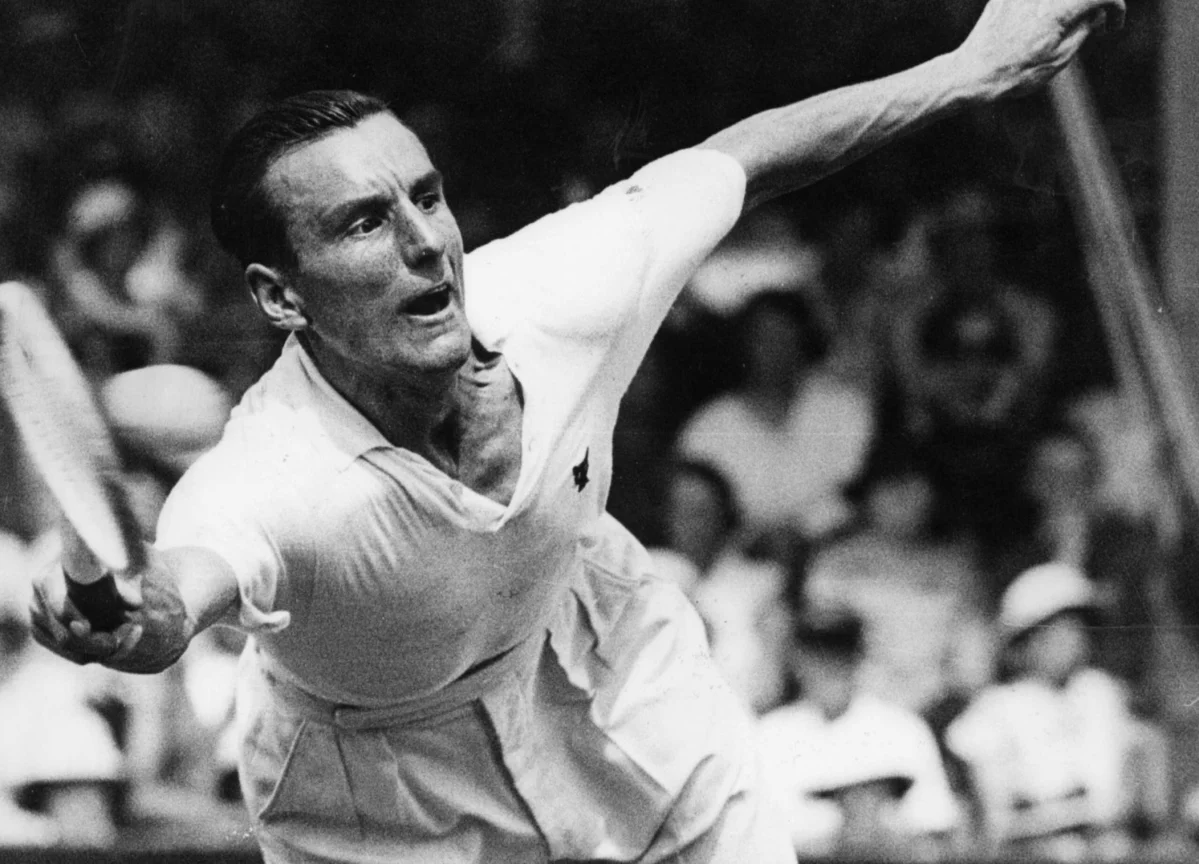

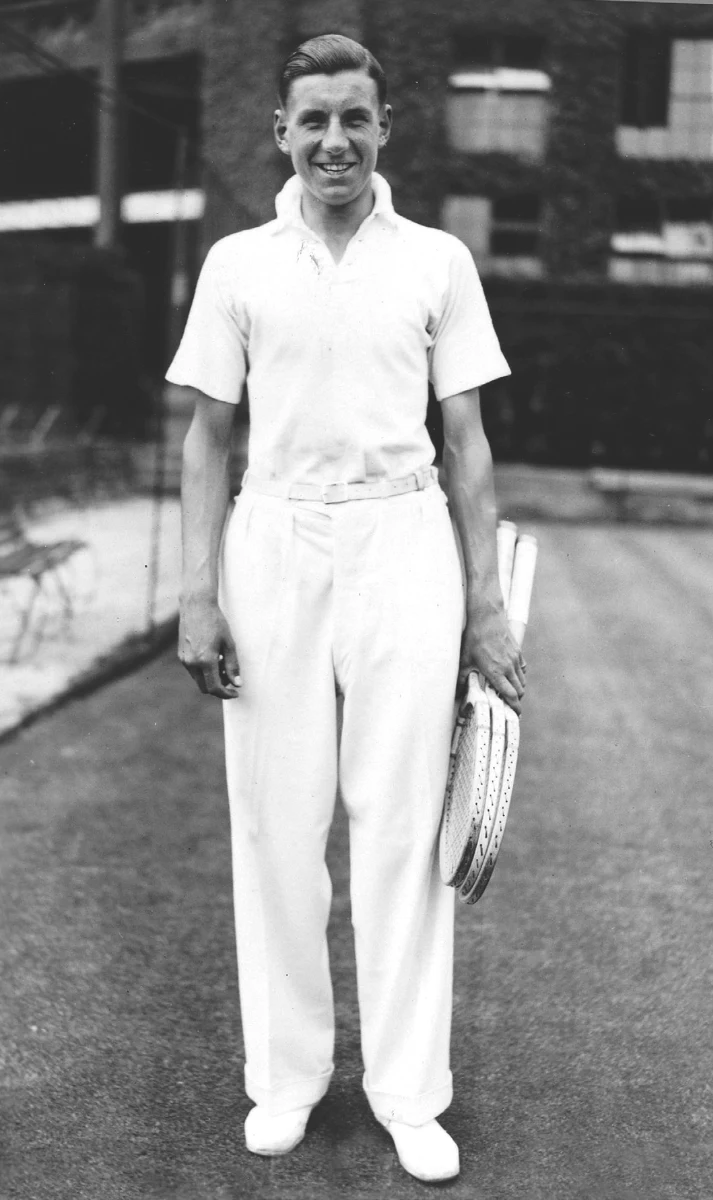

フレッド・ペリーは、ブレンサム・クラブでプレイしていた若かりし頃から、ウィンブルドンのセンターコートで勝利を収め続けた全盛期まで、自身の成功の秘訣を一言で表すなら、「努力のたまもの」だと語っています。ウィンブルドン3連覇という偉業から25年を経た1961年に、BBCラジオがフレッドの考え方や方法論に鋭く切り込んだインタビューの一部を紹介します。

「私の人生は常にスポーツと共にありました。卓球選手だった頃もあり、1929年のブダペスト(世界卓球選手権)で優勝も果たしましたが、その前からずっとスポーツが好きでした。(中略)夜になるとキッチンのテーブルを壁に寄せて、何時間も練習したものです。すごくいい練習法だと思っていたので。ラケットが手になじんだというか、スピンやカウンタースピンを完全に理解できたというか……一つだけはっきり言えるのは、ボールは壁に当たれば必ず返ってくるということです。ミスをするのは自分だけです。もちろん、家族はみんなうんざりしていました。

ある日、休日にイーストボーンに出かけた時、デボンシャー公園でフェンスの向こうに大きな車が何台も停まっているのを見かけました。フェンス越しに見ていると、白いウェアを着た人たちが芝生の上でやけに小さなボールを追いかけているのが見えました。それで父のところに戻って、『あれは何ていうスポーツなの?』と聞くと、父は『ああ、テニスだね。父さんもラケットを持っているよ』と言いました。私は、できれば自分もやってみたいと伝えました。あのスポーツに興味があると。すると父は、『それならラケットをあげよう』と言ってくれました。当然ながらそのラケットは私には重過ぎましたが、それが生まれて初めて手にしたラケットでした。ほとんどテニスコートで暮らしているような日々が始まったのは、その日からだったと思います。(中略)

イーリングに住んでいた頃は、よくガレージのドアで壁打ちをしていました。ドアの上の方にガラスがはまっていて、ガラスを割ってしまったら修理代を払えないので、ボールを高く上げ過ぎないようにする必要がありました。それから、ボレーの練習をするのに、家の南側の壁を使うようになりました。壁の下半分が温室になっていて、ボールが当たってしまうとガレージのドア以上にお金がかかるので、かなり高めのボレーを打たなければならなかったからです。毎日必ず1時間以上は練習していました。練習の前に宿題を終わらせてほしい父と、宿題の前に練習したい私は、よく大げんかをしたものです。

控えめに言っても少し手のかかる子どもでした。変わり者ですよね。チェシャー州のストックポートで生まれ、ロンドンに引っ越す前は、ボルトンとリバプールに住んでいました。ほとんど北部の田舎で生まれ育ったんですが、北部の人たちには、一つの方法がだめでも別の方法を探す気質があるように思います。私もノーと言われるのが好きではなくて、たぶん少し頑固なのか強情なのか、一度決めたら絶対に諦めないタイプでした。一年中毎日1時間壁打ちしていたのも、アーセナルのトレーニングに3年間毎朝参加していたのも、2位で終わるのが嫌だったからです。はっきり言って、負けず嫌いなんです。(中略)

やるならとことんやりたいというのが私の取り組み方です。幸い、生まれつき運動神経は良かったですし、父がいつも言っていたように、誰にも負けないという意志を持っていました。言い出したら聞かない性格で、目標を決めたら、どんなに大変でもやり遂げようとしていました。その過程で人を困らせるのは嫌ですけれど。テニスというのは、外部の要因に煩わされることが多いスポーツで、完全に身をささげる必要があるんです。実際、私もそうでした。『こんな天候のイギリスでどうしたら上達するのか』と言う人がいますが、『そのためにどうするか考えればいい』というのが私の答えで、ただそれに尽きます。」